寧波財經學院:當傳統遇上AI,語言類數智課堂的N個解法

人工智能、翻譯軟件觸手可及的當下,外語專業的學生學什麼?老師如何教?傳統的語言技能培養模式在新時代麵臨新的挑戰?過度依賴人工智能,會不會讓學生的人文素養、思維能力的提升受限?

寧波財經學院“以文繪商”教學團隊,立足新文科和數智教學的新背景,依托數字技術,拓展教學邊界,創新教學模式,構建融合型課程體係,探索了數智課堂教學創新的新路徑。

技術賦能課堂重塑:多樣態、跨時空的教學場景

在寧財院,推門而入一節英語課師生互動的氛圍感拉滿。情景再現、小組討論、PPT展示、三分鍾英文演講的小環節穿插其中,一波接一波,課堂節奏活潑明快,師生互動熱烈積極,一來一往間師生一體推動教學相長。

寧財院英語課之所以能打破傳統,讓課堂多元高效,因為該校人文學院副院長王琦教授,帶領5名專業老師組建“以文繪商”教學團隊,借助智慧學習空間,打破教學邊界,以情境化教學環境創設和數智化教學手段開展教學模式改革和課堂創新。

在“Learning and Living in the UK”的課堂上,除線下授課老師外,還有2名在英國訪學深造的老師,3名已經從學校畢業在英國讀研究生的學生,通過數智化教學手段,讓位於英國從南到北五所高校的師生,形成獨特的英國學習地圖,給課堂上的學生帶來了現身式的英國文化輸出。

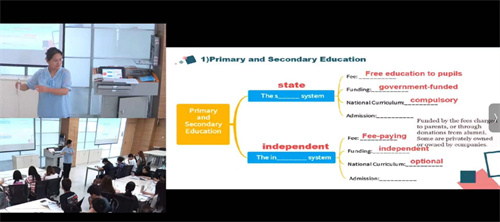

團隊教師馬妮娜的《英語國家概況》,通過MOOC(慕課)+SPOC(小規模限製性在線課程)重塑課堂形態。課前,學生通過“線上課程+線下查閱”提前預習;課上,老師針對疑難點著重講解,創設小組討論、展示演講等環節,以此提升學生的人文素養、思辨能力和融合表達能力。該課程被評為省一流混合式課程。

“這門課知識點龐大,老師‘滿堂灌’效果不好。我們借助慕課平台上優秀在線課程《印象英美》,根據自己的教學目標,在原有基礎上重新創編成新的線上課程,讓同學們自學完成預習作業,課堂上展示討論。”馬妮娜說,這樣的混合式課堂,真正讓學生成為主角,也讓老師看到學生特點,因材施教,助其成才。

而這種利用“互聯網+”打造多樣態、跨時空的“沉浸式”教學場景,在寧財院的英語教學中很常見。線上實時連線,與學生英文對話分享當地風情;《企業外宣》課上,外貿公司老總在屏幕的另一端參與教學;《對外漢語教學法》中,實時連線的外國友人成了情景教學的一部分……數字技術打破時空限製,課堂形態從單一走向多元,知識流動從教師傳授走向學生探索,專業素養從技能獲取走向跨界融合、思維提升。

學科融合課程重建:中外融通文化融入的教學改革

寧財院“以文繪商”教學團隊由6名教師組成,其學術背景涵蓋英語、傳播學、國際貿易和教育學等。這些有著10多年語言文化課程教學經驗的老師們,麵對人工智能的挑戰,對新文科背景下的外語人才培養有新的探索。

“翻譯軟件,AI滿足了語言作為工具性的需求,但是語言教學還有人文性、科學性等特征,這些需要專業係統化培養出的能力素養,才是外語人才戰勝AI的關鍵。”該名師團隊負責人、寧財院人文學院副院長王琦教授,帶領專業教師重建課程,變“技能型”課程體係為“融合型”課程體係,細化課程設置、調整課程目標,培養“一精多會”、“一專多能”的高素質國際化複合型人才。

王琦和許文婧老師創設的商務英語融合型課程《企業外宣》是其中的優秀代表。該課程立足寧波外貿,放眼中國企業,將內容營銷的“4P”理念與“譯創”的翻譯理論相結合,指導學生研究學習企業真實案例,參與企業真實項目,引入企業導師參與教學評價。這樣以項目式整合的產生式學習(DoPBL)的課程融合度高、實踐性強,有效提升學生的綜合素養。

“我們五六個同學為一組,對接一家企業,為他們提供外宣全案策劃,包括Facebook社交媒體和英文官網主頁的譯創、全英版企業宣傳視頻等等,這門課印象太深刻了!”該校商務英語大四學生司明卉說,正是諸如此類的融合課程,讓她得以充分鍛煉發展。如今,她手握英國諾丁漢大學、西浦大學、約克大學等多所海外名校offer,又將開啟新的征程。

該教師團隊依托豐富的語言文化類課程教學經驗,根據各專業背景,以學科融合、中外融通、文化融入理念為指導開展教學內容改革與教材建設。

該團隊建設的《高級英語》《對外漢語教學法》《企業外宣》《英語國家概況》先後被評為省級一流課程,《江南文化遺產(雙語)》在“學堂在線”慕課平台上線。

聚焦內核做強思政:用外語講好中國故事的教學使命

作為語言文化類課程,“用外語講好中國故事”是貫徹課堂內外、課程始末的思政內核。在外語學習中,如何提升學生的文化鑒賞力,民族文化傳播力?

王琦和馬妮娜老師聯合本專業李明博士和文化遺產專業的張輝博士在國際慕課平台推出《江南文化遺產(雙語)》,作為選修課全校推開。該課程聚焦江南地區的文化遺產,通過生動有趣、圖文並茂的英文講述,讓學生感悟江南文化魅力的同時,幫助學生提升用英語介紹江南風物的能力。

該課程去年在“學堂在線”(慕課平台)推出後,吸引不少網友在線學習。該校會計專業大二學生尚羽彤去年也選修了這門課。她告訴記者,這門課很搶手,她所在的財富管理學院,不少同學計劃選修這門課程。

“我們學校大多是省內學生,不少會出國留學,或是做外貿。用英語介紹自己家鄉的風土人情、文化曆史,學一學非常有必要。”尚羽彤說。

對英語類專業的學生來說,講好中國故事是貫穿始終的教學目標。《企業外宣》課上,王琦老師帶領學生走進寧波企業,感悟浙商“四千精神”,用外語講好創業故事,展示中國企業形象;《對外漢語教學法》的專業老師蔣欣,組織學生當“導遊”,帶領國際生體驗寧波風俗,感受中國速度;《英語國家概況》的課堂作業是,讓學生用英語介紹中西文化差異,闡述自己的觀點……英語類專業學生的文化辨別力、民族文化傳播力在日積月累、潛移默化中得到提升。

此外,寧財院人文學院圍繞“中國心,國際眼”的國際化人才培養,組織開展“用外語講好中國故事”係列競賽。2022年,該院學生介紹昆曲的英語視頻《追尋》在“高教社杯”首屆高等學校“用外語講中國故事”優秀短視頻作品大賽中獲全國一等獎和最佳劇情獎。該團隊中6名教師中有4名獲評寧波市優秀課程思政教師,多名團隊成員在外語思政優秀教學案例評比中獲獎。

“我們通過一係列課程體係建設,在培養學生語言應用交流能力,增強專業領域高階思維力,提升中外文化差異理解力的同時,完成用外語講好中國故事,在國際傳播中實現文明互鑒的思政使命。”王琦說。

“以文繪商”團隊持續發揮教學創新的影響力與示範性,人文學院的“鑒文思源”和“弘文傳心”兩支教學團隊也相繼加入教學創新主力軍。這兩個團隊彙聚了外語和中文領域的資深教師,他們憑借多年的教學經驗,精準把握了學生們在理解和認同中華優秀傳統文化與當代中國方麵的不足,以及用外語講述中國故事、翻譯中國文化的意識和能力上的短板。針對文化類課程各自為政、思政實踐與評價難以落地的痛點,他們以“以文載道、以文傳聲、以文化人”為目標導向,通過《中華優秀傳統文化傳習》《大學英語》《大學日語》三門課程的精心建設、思政元素的迭代更新和廣泛的教學實踐,致力於凝練思政特色科研成果、教學成果和學科競賽成果。同時,他們充分發揮團隊核心成員的個人思政特色,共同致力於實現“古今中國智慧的學習與傳播”。

“比如‘弘文傳心’團隊負責人鄭果老師 ,她身上閃耀著諸多榮譽光環,諸如‘浙江省見義勇為一等功’‘浙江好人’‘浙江省三八紅旗手’等,這些都是對她高尚品德的認可。鄭老師不僅將這些優秀的品質融入到了她的課程中,更以自己的言行舉止為學生們樹立了榜樣。她以身作則,用實際行動詮釋了什麼是良好的品德和正確的處事哲學,為學生們提供了生動的思政課程範例。”王琦說,這樣的教學方式不僅讓學生們受益匪淺,更讓鄭老師的課成為了課程思政的典型範例,目前,已產生了一批含金量較高的階段性成果。(通訊員:王冬曉)

免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

beplay2網頁登錄

beplay2網頁登錄